Sexting – Wenn zu viel nackte Haut zum Albtraum wird

Die Suche nach Anerkennung und Bewunderung im Netz kann böse enden. Denn, wer Nacktbilder von sich verschickt, leidet nicht selten unter den psychischen Folgen der unüberlegten Handlung. Zudem muss allenfalls auch mit einem Strafverfahren gerechnet werden – insbesondere bei Minderjährigen. Hier erzähle ich von einem realitätsnahen Fall, wie ich ihn als Präventionsmitarbeiter in ähnlicher Weise auch schon erlebt habe.

«Ihhh, das würd ig nie mache!» so ähnlich tönt es, wenn ich anlässlich unserer Medienschulung in der Klasse den Begriff Sexting erkläre. Doch die Realität zeigt, Sexting ist unter Kindern und Jugendlichen stark verbreitet. Darunter versteht man das Produzieren und Austauschen von persönlichen Erotikbildern über einen Messenger-Dienst. Dass Sexting auch strafrechtliche Folgen haben kann, ist vielen nicht bewusst.

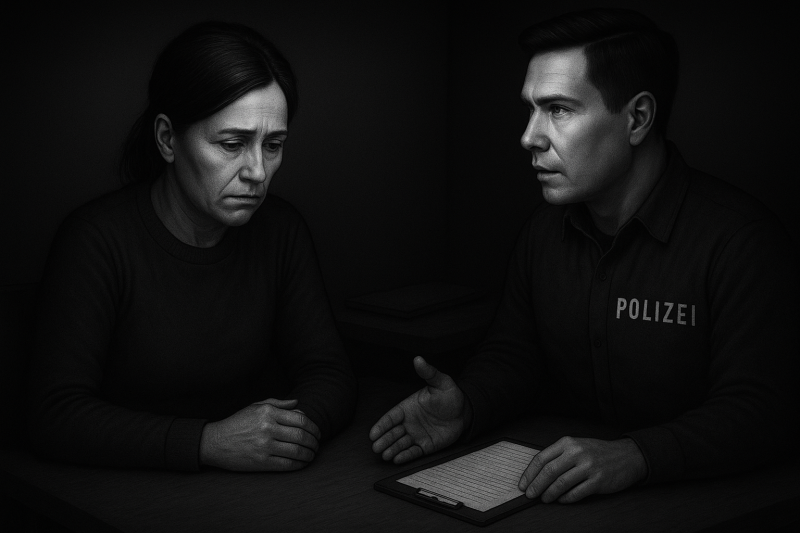

Beratungsgespräch mit Folgen

Eines Tages erhielt ich die Anfrage einer Schule für Unterstützung im Zusammenhang mit Cybermobbing in einer Sekundarklasse. Nichts Aussergewöhnliches, eine Anfrage, wie ich sie leider ab und zu erhalte. Wie gewohnt fand ein erstes Gespräch mit der betroffenen Jugendlichen in Anwesenheit ihrer Eltern statt. Bei der gemeinsamen Sichtung ihrer Textnachrichten und Bilder stiess ich auf persönliche Selfies, die sie mit viel nackter Haut in erotischen Posen zeigten.

Von cool bis nackt

Die Übergänge von straffreien erotischen Selfies zu pornografischen Darstellungen sind oft fliessend. Das Strafgesetzbuch kennt den Begriff Sexting nicht. Werden Inhalte jedoch als Kinderpornografie eingestuft, muss die Polizei von Amtes wegen die Strafverfolgung aufnehmen – auch bei Jugendlichen.

Das Bedürfnis, sich selbstdarstellend in Szene zu setzen, ist bei Jugendlichen besonders gross. Sei es als Liebesbeweis in einer Beziehung, aus einem Gruppendruck heraus oder beeinflusst durch Videoclips zahlreicher Influencer. Die Gründe sind vielfältig und für die Jugendlichen im Nachhinein auch nicht immer erklärbar.

Bilder auf Abwegen

«Ich habe das Bild ja nur meiner besten Freundin geschickt». Diese Aussage höre ich im Unterricht oder anlässlich der Beratungsgespräche oft. Auf meine Frage, ob man sich im öffentlichen Raum gleich freizügig wie auf dem Foto abgebildet präsentieren würde, wird, wie erwartet, mit einem klaren Nein geantwortet. Meine Erfahrung zeigt, dass sich viele Jugendliche kaum Gedanken über die Wirkung und mögliche Weiterverwendung digitaler Inhalte machen. Bilder, die man nur dem Freund oder der Freundin schicken wollte, verbreiten sich eventuell wie ein Flächenbrand im Netz und können kaum mehr gelöscht werden. Nicht selten sind statt den erhofften positiven Likes, Hasskommentare, Hohn, Spott und Scham die Folgen solcher unüberlegten Handlungen.

Mein Warnsystem

Wie man sich davor schützen kann? Hier bringe ich bei den Schülerinnen und Schülern nebst unserem Wissensspiel für die Volksschule gerne meine «Hirn-App» ins Spiel. Eine selbstkreierte imaginäre App mit einem abgebildeten Gehirn, welche die Jugendlichen auf spielerische Art und Weise daran erinnern soll, das persönliche Verhalten kritisch zu hinterfragen und sich dadurch selber zu schützen. Kurz innehalten und sich ein paar Gedanken zum eigenen Handeln und den möglichen Konsequenzen machen – 30 Sekunden, die sehr gut investiert sind.

Ende gut, alles gut?

Wie mein Fall endete? Von einer strafrechtlichen Verfolgung der Jugendlichen konnte schlussendlich abgesehen werden. Von da an begleiteten ihre Eltern sie intensiver bei der Mediennutzung. Weiter gelang es uns, einen Teil der bereits versandten Bilder löschen zu lassen, was aber selten möglich ist. Ausserdem konnte ich im Rahmen einer Schulung zum Thema Digitale Medien ihre Schulklasse sensibilisieren.

Nicht jeden Fall kann ich erfolgreich begleiten. Manchmal gelingt es mir besser, manchmal weniger gut. Verschiedene Faktoren sind vom Erfolg abhängig. Nicht zuletzt auch die Einsicht und Notwendigkeit, das persönliche Verhalten im Netz kritisch zu hinterfragen und allenfalls zu korrigieren. Zum Glück gibt es da die imaginäre App, die mich, die Jugendlichen, ja uns alle dabei unterstützt – ich muss sie nur aktivieren.

Schöner, informativer Blogbeitrag.

Merci. Ich finde gut, wenn die Bevölkerung versteht, dass Police auch Psycholog:innen ist, womit nur eine von vielen Berufsgruppen genannt. ⭐