«Wann soll ich Anzeige erstatten?»

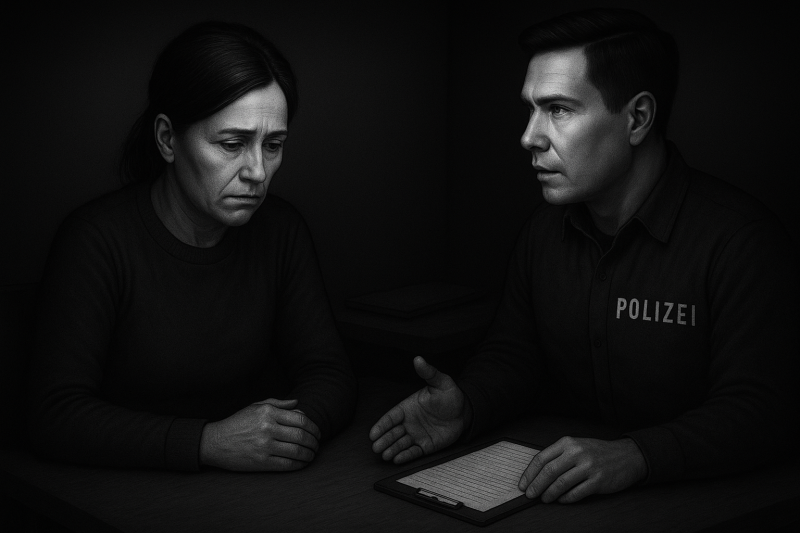

Ob ein gestohlenes Velo, Betrug im Internet oder Drohnachrichten – im Anzeigebüro der Kantonspolizei Bern landen täglich ganz unterschiedliche Fälle. Eine erfahrene Polizistin gewährt uns Einblick in ihren Arbeitsalltag auf der Polizeiwache am Waisenhausplatz und zeigt, wie Delikte von klassischen Vermögensdelikten bis hin zu Cyberkriminalität bearbeitet werden.

Die Schweizerische Kriminalprävention (SKP) berät Behörden und Bürgerinnen und Bürger in Fragen der Kriminalprävention. Immer wieder erreichen die SKP Fragen zum Thema «Anzeige erstatten»: Wann ist der richtige Zeitpunkt? Was passiert danach? Und bringt eine Anzeige überhaupt etwas?

Für einen Einblick in die Praxis hat die SKP mit unserer Berner Kantonspolizistin Samandra Massarotti gesprochen. Sie arbeitet im Innendienst, unter anderem im Anzeigebüro der Polizeiwache am Waisenhausplatz in der Stadt Bern. Im Interview berichtet sie über ihren Arbeitsalltag und zeigt, wie Anzeigen in der Praxis aufgenommen und bearbeitet werden – ein spannender Blick hinter die Kulissen.

Frau Massarotti, wie sieht Ihr Aufgabenbereich konkret aus?

Ich bin seit 2016 Polizistin und mittlerweile Mutter einer kleinen Tochter. Deshalb habe ich vom Frontdienst in die Gruppe Fallbearbeitung, welche mehrheitlich im Innendienst tätig ist, gewechselt. Heute bearbeite ich Anzeigen, führe Befragungen durch und arbeite an Ermittlungen im Hintergrund. Natürlich vermisse ich es manchmal draussen im Dienst zu sein, schätze es aber sehr, dass ich Teilzeit im Büro arbeiten kann.

Wie ist das Anzeigebüro im zweitgrössten Polizeikorps der Schweiz organisiert?

Grundsätzlich sind wir die erste Anlaufstelle und leiten Fälle gemäss internen Abläufen an die zuständigen Fachstellen weiter oder überweisen diese direkt an die Staatsanwaltschaft. Anzeigen können durch Bürgerinnen und Bürger auch direkt an die Staatsanwaltschaft erfolgen, woraufhin wir wiederum einen Ermittlungsauftrag der Staatsanwaltschaft zur Bearbeitung erhalten.

Die Polizeiwache Waisenhaus ist oftmals stark frequentiert – zentral in der Stadt Bern gelegen kommen tagtäglich Bürgerinnen und Bürger vorbei, um beispielsweise eine Anzeige zu erstatten. Dabei kann es auch einmal zu längeren Wartezeiten kommen. Am Schalter werden die Meldungen triagiert und einem unserer drei Anzeigebüros zugewiesen. Diese gibt es auf allen unseren über 50 Polizeiwachen im Kanton Bern – allerdings unterscheiden sich die Öffnungszeiten und Anzahl Anzeigebüros je nach Standort.

Je nach Komplexität kann eine Anzeige mehrere Stunden bis hin zu einem ganzen Tag in Anspruch nehmen. In vielen Fällen müssen zusätzliche Informationen eingeholt, Beweismaterial wie Videoaufnahmen gesichert oder weitere Schritte eingeleitet werden.

Mit welchen Delikten haben Sie im Anzeigebüro am häufigsten zu tun?

Aus meiner Sicht erhalten wir die meisten Anzeigen im Zusammenhang mit Vermögensdelikten wie zum Beispiel Diebstahl sowie Cyberdelikten, wie beispielsweise Online-Betrug oder Phishing. Fälle wie Gewaltdelikte hingegen werden häufig direkt vor Ort gemeldet, wo wir sofort reagieren können, und manchmal der Zeitfaktor entscheidend ist – beispielsweise zur Spurensicherung, medizinischen Dokumentation oder Information an die zuständige Staatsanwaltschaft.

Kommt es vor, dass Sie bei einer Meldung keine Anzeige erstellen?

Ja, das kommt vor. In bestimmten Fällen möchten Bürgerinnen und Bürger lediglich eine Beobachtung mitteilen oder eine Auskunft einholen, ohne dass ein konkreter strafrechtlicher Tatbestand vorliegt. In solchen Situationen resultiert nicht automatisch eine Anzeige. Gerade bei sogenannten Antragsdelikten liegt es zudem im Ermessen der geschädigten Person, ob sie einen Strafantrag stellen möchte oder nicht. Ich persönlich nehme mir jeweils gerne die Zeit, um den Betroffenen ihre Möglichkeiten zu erklären. Viele Menschen sind mit den rechtlichen Abläufen nicht vertraut – eine transparente und verständliche Erklärung hilft, Missverständnisse zu vermeiden.

Dabei kommt es vor, dass Bürgerinnen und Bürger, obwohl die Voraussetzungen nicht gegeben sind, auf eine Anzeigeerstellung bestehen. Diese überweisen wir dann zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft, welche entscheidet, wie weiterverfahren wird.

Was ist mit weniger klaren Fällen – zum Beispiel Mobbing oder Stalking?

Ist ein strafrechtlicher Anfangsverdacht vorhanden, nehmen wir die Ermittlungen auf, klären den Sachverhalt und überweisen die Ergebnisse wiederum an die Staatsanwaltschaft. Wir empfehlen Betroffenen grundsätzlich verdächtige Vorfälle möglichst genau zu dokumentieren, beispielsweise sich Datum, Ort, Uhrzeit und Personen, die sie bezeugen können, zu notieren.

Für neuartige oder komplexe Phänomene gibt es bei uns interne Schulungen, Leitfäden und Checklisten – so können wir fundiert und strukturiert beraten und vorgehen.

Wie reagieren Betroffene bei sensiblen Themen wie Sextortion – braucht es da besondere Sensibilität?

Ich bin oft überrascht, wie offen Bürgerinnen und Bürger mit ihren Fällen umgehen – auch wenn es um sehr persönliche Inhalte geht. Das zeigt, dass sie Vertrauen in unsere Professionalität haben.

Viele Delikte passieren heute online – merken Sie eine Entlastung durch die Online-Anzeige-Plattform «Suisse ePolice»?

Nein, eher im Gegenteil. Der Trend zeigt: Es geschehen immer mehr Delikte auch online, was wiederum mehr Anzeigen und vertiefte Abklärungen auch im Cyberraum zur Folge hat. Auch die Polizei ist mit der Anzeige-Plattform «Suisse ePolice» für bestimmte Deliktsarten online präsent. Manche kommen zur Polizeiwache, erfahren von «Suisse ePolice» und entscheiden sich dann spontan, die Anzeige von zu Hause aus einzureichen. Erfreulicherweise nutzen viele Bürgerinnen und Bürger mittlerweile diese Möglichkeit und ersparen sich dadurch Wartezeiten in den Anzeigebüros, aber auch diese Anzeigen führen zu Abklärungen – und landen dann oftmals bei uns auf dem Bürotisch. Wir helfen bei Bedarf jedoch immer gerne weiter.

Können Anzeigen auch anonym erfolgen?

Bei sogenannten Antragsdelikten – einer Straftat, bei der die Strafverfolgung nur erfolgt, wenn die betroffene Person ausdrücklich Strafantrag stellt – ist eine anonyme Anzeige nicht möglich. Bei anderen Delikten ist es unter bestimmten Bedingungen denkbar, Angaben zurückzuhalten. Ich bespreche jeweils mit den Betroffenen, welche Bedenken sie haben, und vermerke dies im Protokoll. Die Staatsanwaltschaft kann sensible Daten auf Wunsch schwärzen – eine absolute Anonymität ist jedoch nicht garantiert.

Wie gehen Sie mit Personen um, die besonders aufgebracht oder misstrauisch sind?

Ich persönlich habe bislang fast nur respektvolle Gespräche erlebt. Klar gibt es heikle Situationen, in denen wir froh sind, dass wir nicht allein im Büro sind. In der Regel besteht jedoch auf Seiten unseres Gegenübers ein klares Interesse an unserer Unterstützung und wünscht sich diese, das schafft in der Regel eine kooperative Ausgangslage.

Betreiben Sie auch Prävention im direkten Kontakt mit Betroffenen?

Ja, unbedingt. Wenn zum Beispiel jemand Opfer von Online-Betrug wurde, erklären wir, wie man sich künftig besser schützen kann.

Dieser Beitrag erschien ursprünglich auf dem Blog der Schweizerischen Kriminalprävention (SKP).

Schreiben Sie einen Kommentar

Wir sind sehr an einer offenen Diskussion interessiert, behalten uns aber vor, beleidigende Kommentare sowie solche, die offensichtlich zwecks Suchmaschinenoptimierung abgegeben werden, zu editieren oder zu löschen. Mehr dazu in unseren Kommentarregeln.

Bitte füllen Sie alle mit * gekennzeichneten Felder aus.