«Quand faut-il déposer plainte?»

La Prévention Suisse de la Criminalité (PSC) est le service de conseil national spécialisé dans la prévention de la criminalité, ouvert aux autorités comme à la population. Les questions relatives au dépôt de plainte reviennent très fréquemment: quel est le bon moment pour porter plainte? Que se passe-t-il ensuite? Une plainte va-t-elle réellement changer quelque chose?

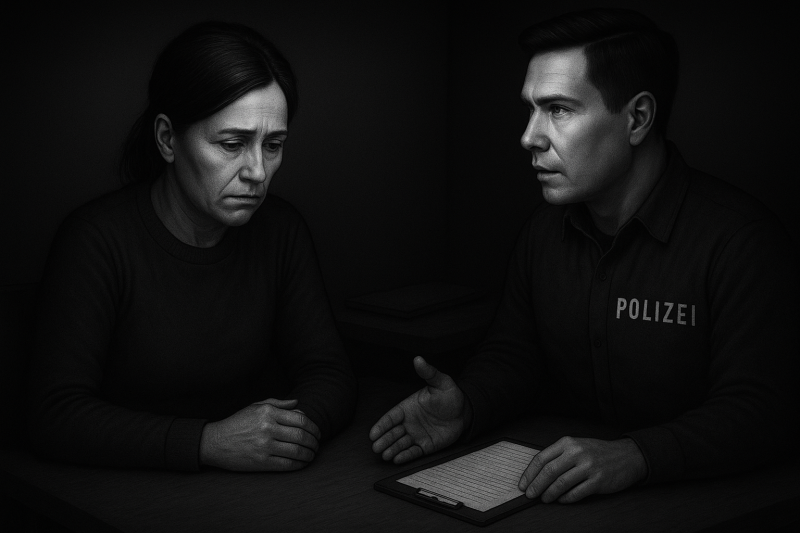

Nous avons interviewé Samandra Massarotti, une policière engagée au sein du service intérieur de la police cantonale bernoise qui travaille notamment au bureau des dénonciations du poste de police de la Waisenhausplatz, au cœur de la ville de Berne. Samandra Massarotti nous a donné un aperçu de son quotidien et expliqué ce qu’est réellement un dépôt de plainte.

Madame Massarotti, parlez-nous concrètement de vos responsabilités professionnelles.

Je suis policière depuis 2016, et comme dans l’intervalle je suis devenue maman d’une petite fille, j’ai quitté le front pour rejoindre le groupe de gestion des cas, principalement actif au sein du service intérieur. Dans ce nouveau poste, j’enregistre des dépôts de plainte, je mène des interrogatoires et je travaille sur des enquêtes en arrière-plan. Bien sûr, les missions à l’extérieur me manquent parfois, mais j’apprécie énormément la possibilité d’un temps partiel au bureau.

Comment le bureau des dénonciations du deuxième corps de police le plus important de Suisse est-il organisé?

En règle générale, nous sommes le premier point de contact. Conformément à nos procédures internes, nous redirigeons les cas vers les services compétents ou nous les transférons directement au ministère public. Les citoyennes et les citoyens peuvent aussi déposer une plainte directement auprès du ministère public qui nous confie alors un mandat d’enquête.

Le poste de police de la Waisenhausplatz enregistre souvent un taux de fréquentation très élevé : étant donné qu’il est en plein centre-ville de Berne, les personnes qui veulent notamment déposer une plainte ont le réflexe d’y venir. Le temps d’attente peut donc être assez long. Les déclarations sont triées au guichet et envoyées vers l’un de nos trois bureaux de dénonciation. Tous les postes de police du canton ont leur bureau de dénonciation, mais ils n’ont pas tous les mêmes horaires d’ouverture ni le même nombre de bureaux.

Selon la complexité de la situation, une dénonciation peut prendre jusqu’à une journée entière. Dans bien des cas, il faut recueillir des informations supplémentaires, sécuriser des éléments de preuve, par exemple des vidéos, voire entreprendre des démarches supplémentaires.

Quels sont les délits le plus souvent dénoncés?

Pour autant que je puisse en juger, la majorité des dénonciations concernent des délits contre le patrimoine, en particulier des vols, ou des cyberdélits – fraudes en ligne ou phishing. En revanche, les délits de violence sont souvent signalés directement depuis le lieu de l’incident où nous pouvons intervenir immédiatement ; le facteur temps est généralement décisif, surtout pour les relevés de traces, les expertises médicales ou pour informer le ministère public compétent.

Peut-il arriver qu’une dénonciation ne débouche pas sur une plainte?

Oui, il arrive qu’une citoyenne ou un citoyen veuille simplement nous faire part d’une observation ou obtenir un renseignement en dehors d’une infraction pénale concrète. Dans un tel cas – on parle de délit poursuivi sur plainte –, l’enregistrement de la plainte n’est pas automatique : c’est à la personne lésée de déterminer si elle souhaite ou non déposer une plainte pénale. Personnellement, je n’hésite pas à prendre le temps d’expliquer les différentes options possibles. En effet, les procédures légales sont très souvent mal connues et une explication transparente et compréhensible contribue à éviter des erreurs de compréhension.

Il arrive également qu’une citoyenne ou un citoyen insiste pour que nous enregistrions sa plainte bien que les conditions ne soient pas remplies. Nous transmettons alors la plainte au ministère public qui statue sur la suite de la procédure.

Comment gérez-vous les situations moins évidentes, par exemple des cas de harcèlement de type mobbing ou stalking?

S’il existe un soupçon initial de délit pénal, nous lançons l’enquête, clarifions les faits et transmettons les résultats au ministère public. Nous recommandons par principe de documenter le plus précisément possible les situations suspectes, par exemple en notant la date, le lieu, l’heure et le nom de témoins éventuels. Et puis, pour nous aider à aborder les phénomènes nouveaux ou complexes, nous avons des formations internes, des protocoles et des listes de contrôle afin de fournir des conseils fondés et de structurer nos interventions.

Quelles réactions observez-vous face à des situations aussi sensibles que la sextorsion par exemple? Devez-vous faire preuve d’une sensibilité particulière?

Je suis souvent surprise de voir avec quelle facilité les citoyennes et citoyens parlent de leur situation, même de sujets très intimes. C’est une preuve de confiance à l’égard de notre professionnalisme.

De nombreux délits sont actuellement commis dans le monde virtuel. La plateforme en ligne Suisse ePolice allège-t-elle votre charge de travail?

Non, c’est même plutôt le contraire. Le nombre de délits commis en ligne a tendance à augmenter régulièrement ce qui se répercute sur le nombre de dénonciations et implique de clarifier de plus en plus de situations survenant dans le cyberespace. Avec Suisse ePolice, la police est aussi présente en ligne pour certains types de délits. Il est fréquent que quelqu’un passe au poste de police, découvre l’existence de Suisse ePolice, et décide ensuite spontanément de déposer plainte une fois rentré à la maison. Il est positif que cette méthode soit de plus en plus utilisée, ce qui réduit les files d’attente dans les bureaux de dénonciation, mais par ailleurs, les plaintes en ligne requièrent aussi des clarifications et atterrissent donc souvent sur notre bureau. De toute manière, nous sommes toujours là pour aider si nécessaire.

Une plainte peut-elle rester anonyme?

Pour les délits poursuivis sur plainte, autrement dit les infractions qui ne sont poursuivies que si la personne concernée dépose expressément une plainte, ce n’est pas possible. Pour d’autres délits, il est envisageable de ne pas donner certaines informations, à certaines conditions. Lorsqu’une personne se montre réticente, j’en discute systématiquement avec elle et je le note au procès-verbal. Le ministère public peut caviarder des données sensibles sur demande, mais l’anonymat absolu n’est pas garanti.

Comment vous y prenez-vous face à une personne extrêmement méfiante ou en colère?

En ce qui me concerne, je n’ai presque vécu que des échanges respectueux jusqu’à présent. Bien sûr, il existe des situations plus tendues que d’autres où nous sommes contents de ne pas être seuls dans le bureau. Mais en règle générale, la personne en face de nous est en demande et clairement preneuse de notre aide, ce qui est un bon point de départ pour coopérer.

Ces contacts directs avec la population sont-ils aussi des occasions de faire de la prévention?

Oui, tout à fait. Par exemple, quand quelqu’un est victime d’une arnaque en ligne, nous lui expliquons comment mieux se protéger à l’avenir.

Cet article a été initialement publié sur le blog de la Prévention Suisse de la Criminalité (PSC).

Écrivez un commentaire

Nous sommes très intéressés à discuter de manière ouverte mais nous nous réservons le droit d'éditer ou d'effacer les commentaires désobligeants ou ceux rédigés dans le seul but d'optimiser les résultats des moteurs de recherche. Pour plus d’informations, consultez nos règles de commentaires.

Veuillez remplir toutes les cases marqués par * s'il vous plaît.